いま一番大事なことは、木を植えて森をつくること

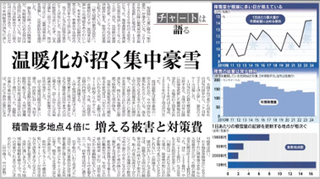

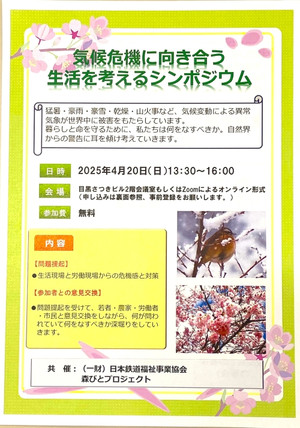

いま私たちは、誰もが経験したことがない「気候危機」に突入し、台風や豪雨、熱波や干ばつなど「極端な気象現象」と呼ばれる異常気象が世界各地で発生し、すべての生物が“いのちの危機”にさらされています。

このまま各国が地球温暖化対策を進めても、21世紀末の世界の平均気温は産業革命前に比べて2.7度上昇すると予測し、事態はさらに深刻化すると「国際環境NGO、クライメート・アクション・トラッカー」が5月に発表しました。

また、国内で発生した高温や豪雨などの異常気象に、地球温暖化がどれほど影響したのかを科学的に分析し、温暖化対策の機運を高めたいとして、研究者有志団体「極端気象アトリビューションセンター(WAC)」が5月20日に国内初の組織が発足し、今年度は猛暑を中心に分析し、来年度以降は大雨についても分析結果を公表し、気象キャスターらの情報発信に役立ててもらうということです。

「人間の経済活動」により、温室効果ガス排出が増加。それによって引き起こされる気候変動の危機に対して、「情報発信」の動きが見えてきました。

危機を回避するための情報は極めて重要なことです。いま地球人に求められているのは、安定した気候と、そのもとでの安定した暮らしと生活ができる地球を取り戻すことであり、そのために何をするかが重要なことではないでしょうか。

誰もが「豊かな暮らしをしたい、安くて美味しいものを食べたい」と思うかもしれません。しかし、地球温暖化が進行する中で、森林を破壊し、さらに化石燃料を掘りまくれ!と叫ぶ為政者や、資源や領土をめぐる国家間の争いなど、際限のない欲求や欲望が、地球環境破壊、不当な利益を得る行為が内包されているという現実を見極めることが問われているのではないかと思います。そして一番大事なことは、一時しのぎではなく、世界中人々が温室効果ガスを吸収する木を植えて森を作ることが一番の早道であり、人間が成せる恩返しの原点ではないかと思います。

私たちは20年前から「地球温暖化にブレーキをかけたい」と森びとプロジェクトを結成し、足尾で森づくり活動を地道に始めてきました。いま、その落葉広葉樹約8万本が形成する小さな森は、すべての生物の命を守る「母なる森」へと成長しつつあります。動物たちに幹や枝葉を食べられても翌年には芽を出し再生する木々たち。森づくりを通じて、「木々たちの生命力」と「人間は森に寄り添ってしか生きていけない」ことを学んできました。

その「松木郷の森」の案内(=エコ散歩in足尾)を通じて、森にふれ合いながら五感で感じ、人間が生存するために、森(自然)は必要不可欠な存在であることを共有し、森づくり活動に繋げていきたい。その原点は、気候変動と向き合う「母なる森」へと、さらに次世代と共に明治神宮のような「100年の森」を目指して「足尾・松木郷の森」の手入れに汗水流し、磨きをかけて行きたいと思います。

(運営委員:大野昭彦)

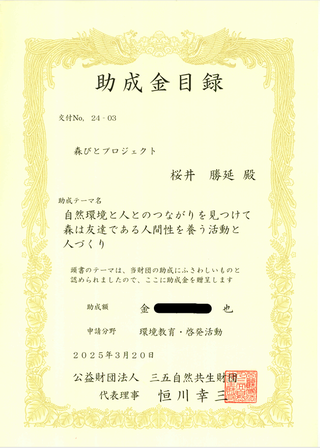

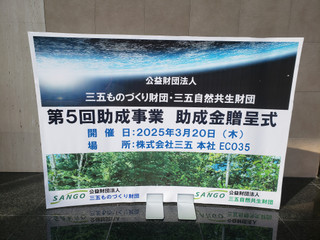

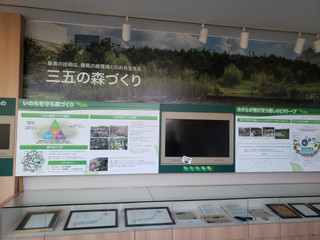

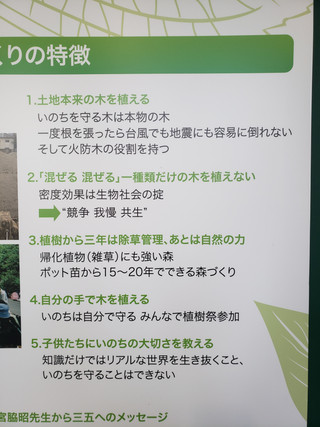

三五自然共生財団パンフより

三五自然共生財団パンフより

上

上

伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ

伊豆の鎮守の森にあるイチイガシ