気候危機に向き合う生活を考える

2024年末から日本海側や山沿いを中心に最強の寒波が襲い大雪を降らせました。北海道帯広市では半日で120㎝の降雪があり、青森、山形、新潟、長野、福島、福井、富山、石川各県で、屋根や家の周りの雪かきを行う住民が転落や落雪に埋もれ死亡する痛ましい事故が発生しました。能登半島地震と豪雨被害を受けた被災地では豪雪による家屋の倒壊、福島県では雪崩による孤立など、命と暮らしが脅かされている状況です。

一方の太平洋側では、2月26日に岩手県大船渡市で山林火災が発生。油分の多いスギ・マツ林が燃え広がり、県外からの消防署の応援や自衛隊の消火活動によって発生から12日目の3月9日鎮圧状態が発表。それまでの焼失面積は市の面積の約9%にあたる約2900ヘクタールと広範囲に及び、死者1人、210棟が焼失、約4500人に避難指示が出されました。

1日も早い暮らしの復興と「いのちの森」の再生を願うばかりです。

(2025.3.17岩手日報より)

地球温暖化によって海面水温が上昇し増加した水蒸気が、夏は豪雨被害をもたらし、冬は偏西風の蛇行による寒気の影響で豪雪をもたらしています。また、太平洋では降雨が極端に減り水蒸気の増加が表土の乾燥をもたらしました。大船渡市の2月の降雨量は2.5ミリと平年の41ミリを大幅に下回り、燃えだした火が強風によって延焼し大規模山林火災につながったと伝えられています。

消火に当たった消防署員は、「消しても消してもまだ山奥に火が見える」「根っこまで炎が入り込むと根を伝ってまた別なところから炎が出る。根を切ってその木を倒して消火する必要がある」と、専用のチェーンソーで根を切って延焼を抑えていると、消火の困難さを伝えています。(3/18岩手放送)

林床の落ち葉が燃え広がっている印象が強かった筆者は、木々は根に水を溜めており火災の後でも新たな枝を伸ばすと思っていただけに、根を伝って火が広がるという現実にショックを受けました。

日本各地で発生する山火事は、戦後復興の計画造林で植えられた杉、松の森が多く、土壌の乾燥ばかりでなく木の幹自体も乾燥、油分を含む落ち葉は着火材に使われるほど燃えやすい場所で発生しているようです。

私たちが「地球温暖化にブレーキをかけよう!」と足尾の荒廃地での森づくりを開始して20年になります。銅の精錬過程で排出された亜硫酸ガスによる煙害と山火事によって木々を失った足尾銅山跡地には小さな森が育ち、シカやサル、アナグマやツキノワグマなどの動物、鳥や昆虫、ヤマユリやスミレなど森の仲間が増え、「いのちを育む森」へと生長しています。

生物社会の一員でしかない私たち人間は森に寄生してしか生きられない存在だという冷厳な事実を認識しなければなりません。

森林の再生に向けて政府や林野庁、地主の皆さん、行政で話し合いが持たれると思いますが、市民の声にも耳を傾けていただき、かつて森の主役であった深根性・直根性の常緑・落葉広葉樹を植えて、その土地本来のふるさとの木による「いのちの森」を再生して欲しいと願います。

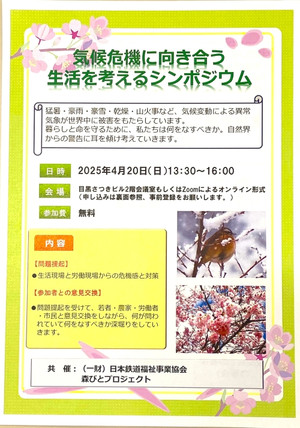

気候変動による異常気象が世界中に被害をもたらす中で、暮らしと命を守るために、私たちは何をなすべきか。4月20日、生活現場と労働現場からの報告をいただき、若者、農家、労働者、市民の皆さんと意見交換を行う「気候危機に向き合う生活を考えるシンポジウム」を開催し、自然界からの警告に耳を傾け考えていきます。

◇開催日:2025年4月20日(日)13:30~16:00

◇会 場:目黒さつきビル2階会議室、及び、Zoomによるオンライン形式

◇申し込み:氏名、電話番号、会場、E-mail(Zoomでの参加の場合)を記入し、FAX:03-3491-7194、または、メール:moridukuri@jigyou-kyoukai.orgまでお申し込みください。

(運営委員:清水 卓)

コメント